Das Original

Das Linienschiff Zessarewitsch (Цесаревич, auch Tsesarevich transkribiert) wurde - wie auch andere russische Schiffe der Jahrhundertwende - von 1899 bis 1903 im Auftrag des russischen Zarenreiches auf der Werft La Seyne-sur-mer in Frankreich gebaut. In Russland gab es damals noch nicht entsprechend ausgestattete Werften, und so gaben die Russen den Bau in Auftrag, gegen die Zusicherung der Option, das Schiff als Vorlage für fünf weitere Linienschiffe verwenden zu dürfen (die spätere Borodino-Klasse).

Das Schiff war 118,5 Meter lang bei einer Breite von 23,2 Metern, also recht gedrungen. 20 Belleville-Kohlekessel versorgten 2 Expansions-Dampfmaschinen mit 16.000 PS, die zwei Schrauben brachten das Schiff im günstigsten Fall auf 18,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit.

Gürtelpanzerung und Deckspanzer lagen mit 150-200 mm( Krupp) bzw. 50 mm im Rahmen des damals Üblichen

Die Hauptbewaffnung der Zessarewitsch bestand aus vier 305-mm-Geschützen in zwei Türmen, die Sekundärartillerie aus zwölf 152-mm/L45-Canet-Geschützen in sechs Doppeltürmen in Hexagonal-Aufstellung. Dazu ein Wald von Anti-Torpedoboot-Schnellfeuerkanonen (16 x 75-mm-Hotchkiss, 4 x 47-mm-Hotchkiss) sowie sechs Torpedorohre und zwei Landungsgeschützen)

Direkt nach der Fertigstellung 1903 wurde das Linienschiff an die russische Pazifikküste verlegt und geriet so in die erste Seeschlacht im Gelben Meer gegen den Kriegsgegner Japan am 10. August 1904. Die japanische Überlegenheit zeigte sich bereits an diesem Tag: Nach dem Tod des russischen Admirals Witthöft und des Schiffskommandanten entkamen die großen russischen Einheiten nur mit Mühe und wegen der einsetzenden Dunkelheit und japanischem Munitionsmangel in den Hafen von Port Arthur. Der schwer beschädigten Zessarewitsch gelang danach die nächtliche Flucht in die damals deutsche Kolonie Tsingtao, wo sie für die Dauer des Krieges interniert wurde. Nach Kriegsende 1905 kehrte das notdürftig reparierte Schiff zurück in die Ostsee und bildetet fortan zusammen mit dem Linienschiff Slawa (Borodino-Klasse) das Rückgrat der Baltischen Flotte Russlands.

Im Ersten Weltkrieg nahm sie im Verband mit dem Linienschiff Slawa an Aktionen gegen die deutsche Hochseeflotte teil. Am 17.September 1917 entging sie bei der Seeschlacht im Moonsund im Duell mit den weit überlegenen deutschen Dreadnoughts Kaiser und Kronprinz nur knapp der Vernichtung (Slawa dagegen wurde zusammengeschossen und musste von einem eigenen Zerstörer versenkt werden).

Nach dem Sieg der bolschewistischen Truppen im Russischen Bürgerkrieg wurde die Zessarewitsch schließlich in Graschdanin umbenannt. 1918 wurde sie schlussendlich zur Wohnhulk abgerüstet und 1924 in Deutschland abgewrackt.

Das Schiff erwies sich von Anfang an als Fehlkonstruktion. Es war toplastig, insbesondere durch die hohe Aufstellung der Mittelartillerie in Türmen auf dem Oberdeck statt im Batteriedeck in Kasematten. Eigentlich hatte das als fortschrittlich gegolten, da die Mittelartillerie nun bei jedem Seegang eingesetzt werden konnte, aber der Nachteil durch den zu hohen Schwerpunkt überwog eindeutig. Hinzu kam die Verwendung eines Längsschottes über fast die gesamte Länge des Schiffes, was die Neigung zum Kentern bei einseitigen Treffern unterhalb der Wasserlinie erhöhte. Fast alle russischen Linienschiffe der Borodino-Klasse in der desaströsen Schlacht von Tsushima kenterten, bevor sie sanken.

Das Schiff war insgesamt zu schwer, die Konstruktionsverdrängung von 13.000 Tonnen wurde bei voller Zuladung deutlich überschritten, was den Seitenpanzer unter die Wasserlinie drückte - mal ganz abgesehen von den Auswirkungen auf Stabilität der Verbände bzw. Steuerungsfähigkeit. Wie auch andere russische Schiffe war die Zessarewitsch schlecht bewohnbar, da auf Luftzirkulation bzw Belüftung keinen gesteigerten Wert gelegt wurde.

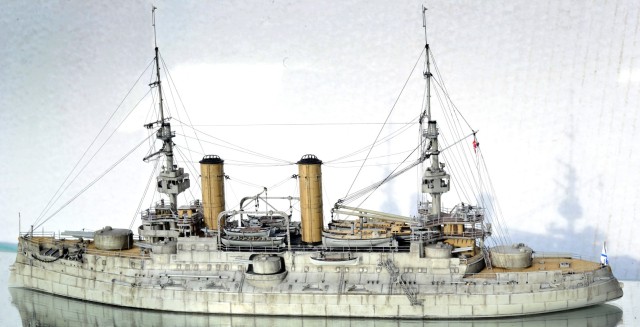

Das Modell

Den Trumpeter-Bausatz der Zessarewitsch gibt es im Bauszustand 1904 oder 1917. Bei letzterem Bausatz liegt eine zusätzliche Gussform bei mit den entsprechenden Änderungen: Unterschiedlich ist vor allem der Röhren-Fockmast, den das Schiff bei der Rückführung in die Ostsee erhielt.

Jaaa, ich habe im vergangenen Jahr schon eine Zessarewitsch von 1904 vorgestellt. In schwarz im Stile der 1/42-Sammlung im Marinemuseum St. Petersburg. Und gleich angekündigt, dass ich dieses schrecklich-schöne Modell gleich noch einmal bauen würde, und zwar in grau und stark mitgenommen. Dieses mal sollte es der Abwechslung halber die Version von 1917 werden; aber nachdem ich diese Version angefangen habe, fand ich doch die erste Variante viel schöner, und so ist es jetzt schon wieder eine 1904er-Zessarewitsch geworden. Dieses Mal als Waterline-Modell. Je ne regrette rien.

Die Baubeschreibung kann ich daher weitgehend übernehmen.

Der Bausatz von Trumpeter stellt ein - seien wir ehrlich - doch eher hässliches Exemplar französischer Schiffsbauästhetik des ausgehenden 19. Jahrhunderts dar. Der kurze dicke Rumpf im Tumblehome-Design (Tumblehome, nach oben eingezogener Rumpf, damit die seitlichen Geschütztürme einen größeren Bestreichungsradius hatten), Rammsporn im Bug, die halbschwere Artillerie zwischen den turmhohen Aufbauten, die irgendwie an ein zweistöckiges amerikanisches Motelgebäude erinnern. Darüber zwei Fabrikschlote, von keines Designers Hand bearbeitet, zwischen abenteuerlich wirkenden waffenstarrenden Gefechtsmarsen. Die hatten die Macher von "War of the Worlds" vermutlich beim Designen ihrer Todesmaschinen im Sinn gehabt. Haufenweise kleine und kleinste Geschütze auf die diversen Decks verteilt - viele Fehlentwicklungen dieser Jahre wurden zu recht niemals weiterverfolgt und wirken auf heutige Betrachter plump und anachronistisch.

Wie von Trumpeter gewohnt, passen alle Teile mit absoluter Präzision aufeinander. Tun sie es nicht, hat man garantiert etwas falsch gemacht (durchaus tricky ist der Einbau des Schotts zum tiefer gelegenen Achterdeck, da ist die Abbildung in der ansonsten hervorragenden Bauanleitung etwas missverständlich. Auch beim zweiten Einbau musste ich das falsch eingesetzte Schott wieder herausreißen).

Die bisher gewohnten ein wenig groben Trumpeter-Ätzteile gibt es in diesem Bausatz nicht; die Teile in diesem Bausatz spielen mit den AddOns von Eduard&Co in einer Liga. Besonders die winzigen Feuerlöschschlauchständer und die Winden auf dem Oberdeck beeindrucken durch ihre filigrane Ausführung. Gelungen: die Kombi aus Plastik-und Fotoätzteilen. Die Trumpeter-Treppen sind etwas schwierig zu biegen, was für Ausfälle sorgen kann. Also sehr vorsichtig damit! Ebenso haben die zahllosen Anti-Torpedoboot-Geschütze jeweils eine geätzte Splitterschutzplatte, was in Gänze betrachtet seltsam aussieht, da die Geschütze aus Plastik selber nicht diese filigrane Detailliertheit erreichen. Jedenfalls sind die Ätzteile ein Traum - viele davon und sehr detailliert.

Sehr schön auch - trotz gegenteiliger Ansicht in einem anderen Baubericht in diesem Forum - finde ich die geätzten Relings/Geländer. Die Geländer weisen Ausbuchtungen auf für die auf den Oberdecks aufgestellten leichten Geschütze sowie an den Ecken Verlängerungen für zusätzliche Sturmleinen. Nicht ganz einfach zu biegen, ich würde immer stückweise vorgehen und nicht versuchen, ein ganzes Geländer auf einmal zu fixieren.

Zusammen mit den detaillierten Plastik-Decksaufbauten (es sind beispielsweise Fensterrahmen und-Bänke sehr exakt dargestellt) ergibt sich ein wunderbares Erscheinungsbild spätviktorianischen Technikdesigns im Maßstab 1/350.

Die Bordwände sind überaus detailreich ausgearbeitet. Die einzelnen Panzerplatten, Nieten, Regenabweiser über den Bullaugen, Torpedoluken in den Breitseiten, sogar an Speigatten wurde gedacht, die doch sonst immer fehlen. Nur warum die Bullaugen in den viereckigen Rahmen in der oberen Reihe sich nach aussen wölben sollen, erschließt sich mir nicht. Ich konnte das auf keinem der Originalbilder erkennen. Die kleinen Warpanker hinten am Schiff sehen unecht aus bzw. so wie man in den Bausätzen der 70er Jahre Anker gegossen hat. Aber auf Originalfotos sind sie ebenfalls so, also habe ich sie zähneknirschend eingebaut. Klobig auch - wie immer eigentlich - die Beiboote - welche Jolle schon hat 35 cm dicke Bordwände - der Eindruck verbessert sich, wenn man die zu dicken Ruderbänke ausfräst und die Bordwände der Boote dünn schleift. Die Ruderbänke ersetze ich dann durch Stege der Ätzplatinen. Schließlich noch die Riemen aus Kasachstan oben auf die Ruderbänke - sieht besser aus jetzt.

Vier Geschütze 47-mm-Schnellfeuergeschütze der Firma Hotchkiss auf engstem Raum vor der Fensterfront der Brücke erscheinen mir doch ein wenig übertrieben. Auf alten Fotos habe ich immer nur zwei davon gesehen. Was einleuchtet, weil der Kapitän ja auch sehen muss, wohin die Reise geht. Also habe ich zwei Geschütze ersatzlos gestrichen. Ein erster Schritt zur Abrüstung.

Bei der recht einfachen Takelage kam die übliche Kombination aus Infini-Kupferstangen 0,0165mm (durchhängende Taue) und Angelschnur 0,08 mm zur Anwendung. Die Flaggstöcke der beiden Gefechtsmasten habe ich gegen 0,8 mm Schweißdraht ausgetauscht, da sich die Originalstengen beim kleinsten Zug durchbiegen.

Zum Einsatz kamen außerdem:

- ein Holzdeck aus China, welches zwar überall hervorragend passte (immer wieder erstaunlich wie ich finde), das aber wie schon bei der ersten Zessarewitsch zu lang war.. Also musste ich das Holzdeck quer durchschneiden und einen Millimeter kürzen. Die Schadensstelle im Deck (ein Streifen von back- nach Steuerbord) sieht mal allerdings zum Glück nicht, weil der Innenhof der Zitadelle bzw. die über dem Oberdeck dicht an dicht aufgebauten Rettungsboote die Sicht quasi unmöglich machen. Nach dem Schnitt passte alles wunderbar.

- Riemen für die russische Marine 1/350 aus Kasachstan (Sendung nach 10 Tagen!)

- gedrehte Geschützrohre aus Polen für die Zessarewitsch für sehr kleines Geld. Bei der Mittelartillerie gibt es übrigens Qualitätsunterschiede. Der eine Anbieter hält sich an die russische Form der überlangen 15,2-cm-Rohre, der andere nicht

- Eduard-Türen und Beiboot-Ruder für den Bausatz der Schleswig Holstein. Der Zessarewitsch-Bausatz hat keine separaten fotogeätzten Türen, die Beiboote keine Ruder. Was durchaus schade ist.

Eine Schwäche des Bausatzes muss ich dann doch noch ansprechen: die Bug-bzw. Heckornamente der Zessarewitsch müssten unbedingt durch Ätzteile dargestellt werden. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sich chinesische Bausätze mit der Darstellung nichtchinesischer Hoheitsabzeichen schwer tun. Jedenfalls sind die beiden russischen Doppeladler an der Bugspitze bzw. am Heck des Schiffes dargestellt durch lächerliche Abziehbilder, die die Anmutung von unscharfen Farbklecksen haben. Also weglassen oder selber machen. Durchaus verwendbar ist hingegen der Schriftzug "Zessarewitsch" an beiden Seiten des Hecks, natürlich in kyrillisch.

Ebenso fehlen Geschützpfortendeckel der 75-mm-Breitseitgeschütze im unteren Batteriedeck. Nicht ganz unwichtige Details, weil doch bei Sturm oder forcierter Fahrt durch die tief liegenden Öffnungen in der Bordwand gerne Wasser eindringt. Hier lässt sich aber schnell Ersatz herstellen indem man die Deckel aus fotogeätzten Platinenstegen passend zurechtschneidet und die runden Aussparungen für die Geschütze hineinfräst. Auch im Original handelt es sich um rechteckige Metallplatten ohne Details von außen. Die übrigens unten angeschlagen sind, falls jemand offene Stückpforten zeigen möchte.

Und noch ein kleiner Tipp vom Amateur: Wenn man die kreisrunden Schornsteine um 90 Grad gedreht einbaut (Plastikpinockel am Fuß absägen, dann geht das), dann lassen sich die Nähte zwischen den beiden Hälften sehr gut durch die geätzten Leitern links und rechts, die über die gesamte Länge des Schornsteins gehen, schön verdecken.

Fazit

Die zweite Version der Zessarewitsch in mitgenommenem grau als Wasserlinienmodell mag ich sehr. Grau wird den zahlreichen Details auf den Bordwänden (Panzerplatten, Bootsanleger, Speigatten usw.) gerecht, die bei einer schwarzen Lackierung ohne Abnutzungsspuren fast untergehen. Für die fehlende Bug- bzw. Heckverzierung habe ich noch keine richtige Lösung gefunden. Kommt noch.

Ein toller Bausatz!

Andreas Frücht