Das Original

Die vier Schlachtschiffe der Tegetthoff-Klasse waren die ersten (und einzigen) Dreadnoughts der Österreichisch-Ungarischen Kriegsmarine. Ihre Namen waren Viribus Unitis (Stapellauf 1911), Tegetthoff (1912), Prinz Eugen (1912) und Szent István (1914). Sie waren für ihre Größe verhältnismäßig schwer mit zwölf (4x3) 30,5 cm/L45-Geschützen von Škoda (jeweils vorne und achtern zwei Drillingstürmen in überhöhter Aufstellung), zwölf 15-cm/L50-Kasemattengeschützen, 18 7 cm/L50 (tatsächliches Kaliber 6,6 cm) auf dem Oberdeck bzw. auf den Geschütztürmen, vier 53,3-cm-Torpedorohren unter der Wasserlinie und einigen kleineren Waffen wie MG und Landungsgeschützen bewaffnet. Bei einer Konstruktionsverdrängung von 20.008 Tonnen (21.689 t maximal) waren sie 152 Meter über alles lang und maximal 28 Meter breit. Geschwindigkeit spielte (noch) nicht die große Rolle. Zwölf Yarrowkessel (Kohle und Ölzusatzfeuerung) und vier Parsons-Turbinensätze (bei der Szent István AEG-Turbinen) lieferten 25.000 WPS und ermöglichten zumindest theoretisch eine Geschwindigkeit von 20 Knoten. Szent István wurde angetrieben von zwei Schrauben, ihre Schwesterschiffe von vieren. Die Besatzungsstärke in Friedenszeiten wird mit 1100 Mann angegeben.

Zum Zeitpunkt ihrer Konzeption 1907-09 stellte die Klasse einen bemerkenswert fortschrittlichen Gesamtentwurf dar. Während fast alle anderen großen Schiffbau-Nationen noch mit diversen Aufstellungen für die schwere Artillerie herumexperimentierten (Cuniberti, Hexagonal, Diagonal usw.) orientierte sich der eigentlich schon pensionierte KuK Schiffbauingenieur Siegfried Popper an den neuesten US-amerikanischen Ideen und entschied sich für eine mittige Aufstellung entlang der Längsachse, mit zwei überhöhten Türmen. Vor allem letzteres galt zu jener Zeit durchaus als Wagnis in Hinsicht auf Stabilität und Ausbalanciertheit eines Großkampfschiffes. Diese Aufstellung ist es, die die Schiffe aus heutiger Sicht relativ modern wirken lässt.

Leider betrafen diese fortschrittlichen Ansätze nur den Teil der Schiffe, der über der Wasserlinie lag. Darunter waren die vier Schlachtschiffe noch ganz Kinder ihrer Zeit, deren Schutz gegen die neuartigen Bedrohungen durch Torpedos und Minen nicht mehr den Anforderungen des Ersten Weltkrieges entsprachen. So waren bei den Schiffen der Abstand des Torpedolängsschotts zur Außenhaut (2,45 m) zu gering, ebenso der Abstand des doppelten ("Minen-")bodens zum Schiffsboden von nur 1,35 Metern. Eine Detonation an der Bordwand konnte so auch die zweite Wand dahinter durchschlagen.

Ein weiteres Manko der österreichhischen Dreadnoughts bestand in ihrer geringen Reichweite: 1871 Tonnen Kohle plus 162 Tonnen Öl reichten gerade mal für 4200 Seemeilen Fahrtstrecke bei 10 Knoten (zum Vergleich: die etwa gleichalten britischen Schiffe der Queen-Elizabeth-Klasse verfügten über 3500 Tonnen Öl und kamen damit mehr als doppelt so weit und das bei 12 Knoten Marschgeschwindigkeit.. Da Österreich/Ungarn zudem Stützpunkte außerhalb der Adria fehlten, wurden die sonst so fortschrittlichen Tegetthoff-Schiffe im Prinzip zu reinen Küstenverteidigern degradiert. Keines von ihnen verließ im Laufe des Krieges die Adria.

Viribus Unitis wurde am Ende des Ersten Weltkrieges nach einer relativ unspektakulären Einsatzgeschichte ein Opfer ihres unzureichenden Unterwasserschutzes: sie wurde am 1. November 1918 in Pola durch Zeitzünderminen, die italienische Kampfschwimmer an ihrem Rumpf angebracht hatten, versenkt. Kriegssieger Italien hatte nicht vor, eine weitere Seemacht in der Adria mit schweren Einheiten zuzulassen.

Das Modell

Der Bausatz der Viribus Unitis (siehe Bausatzbesprechung) ist weitgehend baugleich mit dem, den ich für den Bau des Schwesterschiffes Szent István verwendete. Die Unterschiede zwischen den beiden Schiffen versammeln sich auf einem separaten Spritzling. Hier finden sich vier Schiffsschrauben mit Wellen statt zweien, dafür fehlt die Scheinwerferplattform zwischen den Schornsteinen der Szent István. Die Lüfter hinter den Schornsteinen sind unterschiedlich, und vor dem ersten Schornstein hat die Viribus Unitis ein großflächiges Anti-Hitze-Schutzblech, welches senkrecht über zwei Decks ragt. Die anderen Spritzlinge sind identisch.

Gravierende Fehler habe ich nicht entdecken können, und alle Teile passen wie immer bei Trumpeter perfekt zusammen.. Die Szent István-Problematik mit den Löchern für die Torpedoschutznetzspieren (siehe die Modellvorstellung) besteht hier nicht, da die Viribus Unitis ja tatsächlich mit solchen Netzen ausgestattet war.

Ein paar Kritikpunkte wären: bei beiden Bausätzen fehlen ein paar kleine Lüfter auf Deck ebenso wie die senkrechten Sehschlitze in den Schilden der zwölf 15-cm-Kasemattgeschütze. Die erwähnte Hitzeschutzplatte zwischen Brücke und erstem Schornstein erschien mir zu dick. Ich habe sie durch ein fotogeätztes Blech ersetzt. Auch Boote und Kräne sind für meinen Geschmack zu grob, und die mitgelieferten Ätzteile wirken irgendwie lieblos und erreichen lange nicht den Standard anderer Trumpeter-Bausätze (Beispiel Zessarewitsch). Relinge für das Oberdeck fehlen ganz, was nun wirklich kaum zu verzeihen ist.. Aber dafür gibt es ja Add-On-Sätze von Eduard oder aus China.

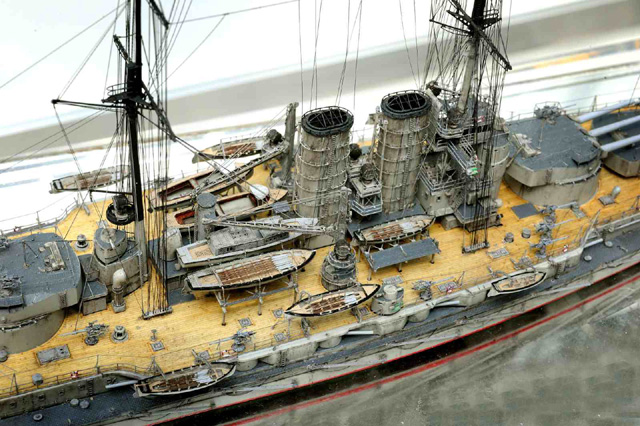

Das, was nämlich diesen an sich schon schönen Trumpeter-Bausatz zu etwas ganz Besonderem macht, ist in meinen Augen der hervorragende AddOn Satz des chinesischen Herstellers Ship Yard Works. Der mit etwa 150 Euro nicht ganz billige Satz S350011 besteht aus sieben Fotoätzteilplatinen, einem Holzdeck, 60 Teilen aus dem 3D-Drucker (70-mm-Geschütze, Poller, Luken, Ruderstanddetails), 62 gedrehten Kupferteilen (1 Satz Geschützrohre 30,5/15 cm, Masten und Spieren sowie die 26 Ausleger der Torpedonetze). Vor allem begeistern die 18 3D-gedruckten Geschütze für die offene Aufstellung auf dem Oberdeck bzw. den Geschütztürmen und die Teile der Fotoätzteilplatinen, die an historischer Genauigkeit und Texturvielfalt ihresgleichen suchen. Kein Vergleich zu den Verfeinerungen anderer mir bisher bekannter Hersteller im Maßstab 1/350.

Als unbrauchbar stellt sich zunächst die Qualität des Holzdecks in besagtem AddOn-Satz heraus. Die gelaserten Aussparungen ließen sich nicht vom Deck lösen (Lasercutter falsch eingestellt?) ohne dieses zu beschädigen, und es gibt da so einige Aussparungen. Das Deck konnte daher nicht verwendet werden, zum Glück gibt es Ersatz für wenig Geld von anderen Anbietern aus Fernost.

Gewöhnungsbedürftig und irgendwie nicht optimal: die Bauanleitung. Ship Yard Works versucht es mit Makrofotos, die nicht immer eindeutig zeigen, was gemeint ist, sowie - viel besser - mit ziemlich bunten Grafiken, wobei die poppigen Farben nicht wie bei Eduard Handlungsanweisungen symbolisieren (rot für abschneiden, blau für austauschen usw.), sondern einzig und allein der Übersichtlichkeit der Darstellung dienen. Einige Teile wurden ganz vergessen bzw. bleiben einfach übrig wie bei den Möbeln des bekannten schwedischen Möbelhauses. Und die Position der winzigen Haken zum Hochziehen der Torpedonetze oder die Umlenkrollen an den Bordwänden bleiben unklar, weil in der Anleitung nur nur einige der Aufhängungen bzw. Rollen quasi symbolisch am Modell gezeigt werden. Die genaue Lage der übrigen muss man sich am Modell der Viribus Unitis in Wien abgucken (Siehe die Fotos von Lars) Die Zuordnung der Teile zu den Bildern lässt sich durchaus als umständlich bezeichnen.

Sind die Teile hingegen eindeutig identifiziert und ihre Position am Schiff geklärt, macht der Satz vom Shipyard Works das Modell zu einem wahren Augenschmaus. Besonders die Beiboote profitieren enorm, aber auch Treppen (das Biegen gelingt trotz des zarten Erscheinungsbildes so gut wie immer), Oberlichter und Staukästen am Oberdeck oder selbst elektrische Kabelstränge an den Wänden der Aufbauten sind bis ins winzigste Detail duchgezeichnet. Sogar die Verstrebungen an den Unterseiten der oberen Plattformen werden ausführlich dargestellt. Das verwendete fotogeätzte Material ist extrem dünn, was der filigranen Anmutung sehr entgegen kommt. Viele Takelageteile (Toppnanten und Fußpferde der Rahen, Stützseile für die Davits, Zugseile für die Ausleger der Torpedonetzspieren in straff gespannt und durchhängend usw.) liegen als Fotoätzteile bei, so filigran, dass sie durchaus verwendbar sind und nicht wie so oft aussehen wie Fotoätzteile, die Takelage imitieren sollen. Die Torpedonetz-Zugseile liegen sogar in zwei Versionen vor (Netze ausgefahren bzw. zusammengerollt), so dass viele nicht verwendete Seile für weitere Schiffsmodelle mit oder auch ohne Torpedonetzausstattung übrig geblieben sind.

Für die gesamte Ausstattung der Bordwände komme ich übrigens auf die beeindruckende Anzahl von über 400 Einzelteilen - pro Seite. Ein enormer Aufwand, der sich aber lohnt.

Nicht verbaut habe ich allein die Rahmen für die Sehschlitze der gepanzerten Kommandostände und zwar aus zwei Gründen:

- Die Rahmen sind schon angedeutet an den Bausatz-Kunststoffteilen und sehen wie ich finde glaubwürdiger aus als aufgesetzte Fotoätzteile.

- Die Rahmen eignen sich hervorragend als Ersatz für die fehlenden Sehschlitze der 15-cm-Kasemattgeschütze. Die sind nämlich ebenfalls viereckig, jeweils ein Sehschlitz seeseitig neben dem Geschützrohr. In meinem Baubericht für die Szent István hatte ich noch das Problem erwähnt, keine rechteckigen Sehschlitze in dieser winzigen Größe zu finden. Das Problem hat sich nun erledigt - für beide Schiffe.

Der Schriftzug der Viribus Unitis wird übrigens in diesem Fall durch ein unglaublich feines Fotoätzteil korrekt dargestellt. Er hat im Original die Form eines Croissants und verläuft beidseitig (bei der Szent István nur ein Wort pro Seite). Das Fotoätzteil passt ziemlich genau unter den Fingernagel des kleinen Fingers meiner linken Hand (dort hielt es sich tatsächlich eine Zeitlang versteckt, während ich fluchend den Boden meines Bastelkellers absuchte). Nur um mal die Dimensionen aufzuzeigen: ich habe eher kleine Hände.

Die Buchstaben des Namenszuges sind etwas erhaben (also kann man die graue Farbe selektiv abschleifen und es glänzt golden wie beim Original), und mit bloßem Auge nicht lesbar. Nur das Makroobjektiv der Kamera erkennt, wie das Schiff heißt.

Die verlängerten Zweibein-Relingstützen für die zusätzlichen Sturmleinen am Oberdeck liegen tatsächlich bei, was mich sehr gefreut hat. Für die Szent István habe ich die Dinger noch selber gebaut. Sie haben winzige Durchzüge, die sich beim Lackieren sehr schnell zusetzen (deshalb äußerst sparsam mit Spray grundieren) und die ideal sind für Angelschnüre bis 0,08 mm. Sieht klasse aus an einem Schiffsmodell. Kleines Schmankerl noch am Rande: es gibt sogar zwei Ätzteile, die, so nehme ich an, Arbeitsplattformen für Malerarbeiten an den Schornsteinen darstellen sollen. Sogar mit herabhängenden Seilen. Farbeimer und Pinsel sind nicht dargestellt.

Vermisst habe ich ein bisschen die Streben für die Ablagen der Torpedonetze außenbords. Ohne Stützstreben lassen diese sich schlecht an der Bordwand befestigen und werden auch nicht richtig gerade. Ich habe mir winzige Dreiecke (pro Seite ca 60 Stück) aus einem anderen Bausatz genommen und zu Stützstreben umfunktioniert. Selber ergänzt habe ich außerdem die Rasten der Schwenkkränze oben auf den 30,5-cm-Barbetten. Mir ist kein 1/350-Bausatz/AddOn bekannt, in dem diese doch sehr auffälligen Teile dargestellt sind. Der 1/200-Mikasa-AddOnsatz von MK hat welche, aber der Maßstab ist ja auch ein anderer. Ich habe meine Rasten aus entsprechend zurechtgebogener Reling imitiert, was ganz passabel aussieht. Die Geschütztürme lassen sich jetzt allerdings nicht mehr schwenken.

Historisch falsch ist es, sich die Hauben der Schornsteine gegen unglückliche Bombentreffer als geschlossene Bleche vorzustellen so wie die Chinesen es tun. Die Abdeckungen, die erst im Laufe des Krieges ab etwa 1916 angebaut wurden, bestanden in Wirklichkeit aus nicht verwendeten Torpedonetzen in einem ovalen Stahlrahmen. Der AddOn-Satz zur Viribus Unitis von Eduard hat es richtig dargestellt, die Fläche erscheint dort als Gitter. Ich habe daher bei der Viribus Unitis auf Abdeckhauben verzichtet.

Sehr gut aufgepasst haben die ShipYard-Designer hingegen bei der Aufhängung der Großrahen. Diese lagen bei der Viribus Unitis im Unterschied zu ihren Schwesterschiffen auf den Marssalingen auf und waren nicht direkt an den Stengen der Masten angeschlagen. Im AddOn-Satz ist das tatsächlich berücksichtigt. Chapeau!

Am Ende der Arbeiten habe ich mich dann doch noch dazu durchgerungen, die Torpedonetze selbst darzustellen (obwohl das Vorbildmodell in Wien keine Netze zeigt). Nach diversen nicht überzeugenden Versuchen mit feinem Schaumstoff oder Damen-Strumpfhosen (Sorry Elke!) habe ich die Netze schließlich aus aufgequollener Zahnseide hergestellt, die grau gebeizt vielleicht einen Tick zu fein für Torpedonetze ist. Es könnten eher Netze zum Fischen sein. Aber dafür lässt sich Zahnseide ideal in Position drücken, so dass die Netze aussehen wie aneinandergereihte aufgerollte Einzelnetze und nicht wie Würste. Halbkreisförmig gebogene Clips aus Relingdraht sollen die Befestigungskabel für die Netze darstellen.

Quellen

Literatur:

- Siegfried Breyer, Schlachtschiffe 1905-1992 Bd1; Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer;Großkampfschiffe 1905-1970;

- Dr. Z: Freivogel, Tauchgang um das (sic) K.u.K Schlachtschiff Szent Istvan (Marine Arsenal Special Bd.8 1998)

- Alfred Albert, Die schönsten Schiffsmodelle der Welt Bd 4

Für gute Laune sorgten außerdem:

- Fleetwood Mac: Rumours, Tusk;

- Genesis: Lamb lies down on Broadway, Nursery Cryme

- Neil Young: Harvest,

- Calexico (diverse)

- Supertramp: Even in the quietest Moments, Crisis? What Crisis?, Crime of the century

- Malicorne: Balencoire en feu

- Clark & Hutchinson: m=ah2

- Das Modell selber

Fazit

Das Modell der Viribus Unitis von Trumpeter in Verbindung mit dem AddOn Satz von Ship Yard Works stellt für mich das anspruchsvollste Modell dar, das ich bisher in diesem Maßstab gebaut habe. Ein halbes Jahr habe ich mir Zeit genommen, inklusive der Zeit für das "Testmodell" Szent István) und es hat meinem Rücken keinen, mir selbst aber einen Riesenspaß bereitet. Ein El Dorado für Freunde des Wimmelbildes bzw. für eingeschworene Gegner großflächiger freier Oberflächen. Bausatz und besonders den AddOn-Satz kann ich - zumindest dieser Zielgruppe - wärmstens empfehlen. Und nein, ich habe keinen chinesischen Sponsor. Aber was wirklich gut ist muss man auch so benennen dürfen...

Andreas Frücht